Perché (ri)leggere Se questo è un uomo

HaTikwa, di Giorgio Berruto

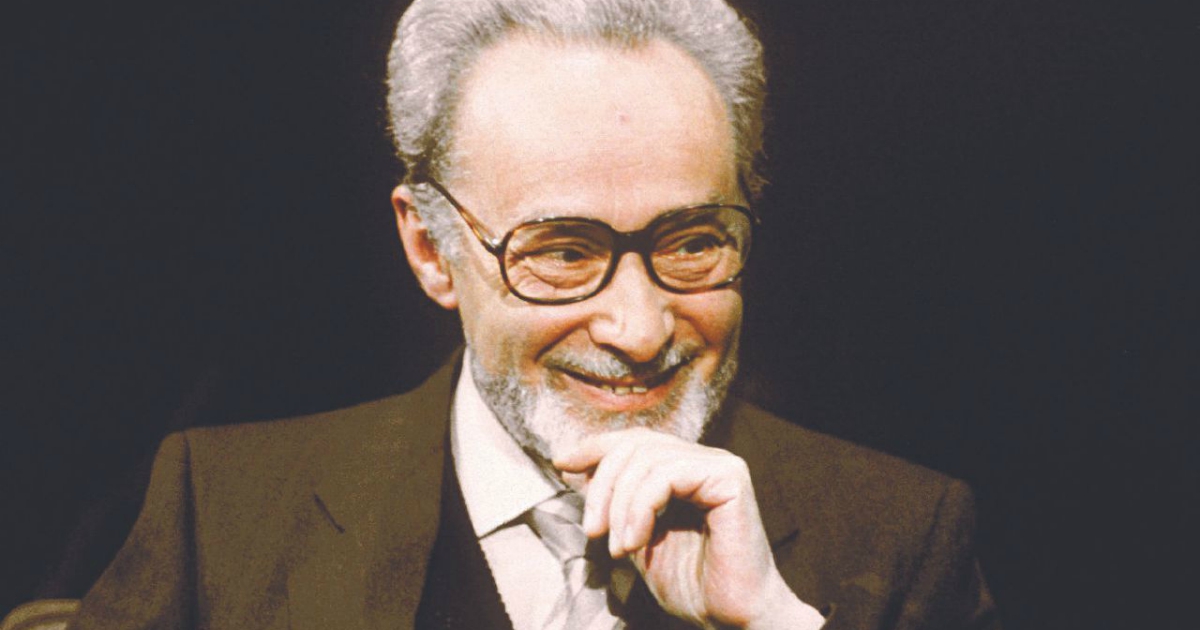

E’ anche grazie alla Giornata della Memoria, di cui talvolta da parte ebraica si esagerano i limiti e si minimizza l’efficacia, se oggi Se questo è un uomo è un libro tanto conosciuto. Proprio perché la storia vissuta da Primo Levi, in fondo, almeno a grandi linee la sanno tutti, o quasi. Sospetto che sia più conosciuto che letto, ed è un errore grave, perché Se questo è un uomo è libro da tenere sempre sul comodino, da leggere e rileggere. Un errore non solo perché, in generale, la letteratura in quanto arte si occupa del come prima che del cosa, ma anche per motivi specifici che vorrei provare a passare in rassegna.

Se questo è un uomo esprime innanzitutto un’autentica fede nella letteratura, la più alta espressione di umanità. In questo senso è da leggere l’attenzione filologica alle parole e al linguaggio, che emerge peraltro anche in tutte le opere successive di Levi. Tra i primi elementi che colpiscono il giovane chimico deportato ecco la confusione delle lingue nel campo e l’importanza vitale di conoscere almeno i rudimenti del tedesco. Primo obiettivo del lager è sottrarre ai detenuti i nomi propri, mutare le persone in numeri e avviarne la trasformazione in “pezzi” nell’industria dello sterminio; e allora Se questo è un uomo, soprattutto nell’edizione definitiva Einaudi, è pieno di nomi propri, cognomi, soprannomi. Ma è anche la paura di non riuscire a comunicare il vissuto nel lager, tipica nei sopravvissuti, a sollecitare la fede nelle belle lettere, che non assume mai la forma dell’esercizio di stile e costituisce invece la materia grezza alla base del libro e la sua aspirazione ultima. E’ questa la risposta più limpida a chi, come Adorno, ha affermato la barbarie di scrivere poesia, cioè produrre arte, dopo Auschwitz.

Ma c’è di più: la scrittura di Primo Levi è cristallina in ogni dettaglio. Ogni parola, ogni aggettivo ha un posto preciso nella frase e nella pagina e chi legge ha la certezza che debba essere proprio quello. Stile lavorato ma non manierato, conciso ed efficace. E’, in estrema sintesi, la lingua del liceo classico italiano, frequentato a Torino dal chimico scrittore, una lingua in cui si impastano i classici greci e latini, la Bibbia e Dante, Leopardi e Manzoni.

Primo Levi, nelle sue stesse parole, cerca e trova “il linguaggio pacato e sobrio del testimone, non quello lamentevole della vittima né quello irato del vendicatore”. Se questo è un uomo viene evidentemente concepito come serie di racconti orali ed è a partire da frammenti diseguali di testo, talvolta poco più che aforismi, che l’autore costruisce le cornici narrative indispensabili per tenere insieme i diversi capitoli. A rendere omogeneo il libro interviene, ancora una volta, la lingua letteraria scelta e lavorata da Levi.

La fede nella letteratura è qui accompagnata da una irrefrenabile, impetuosa curiosità intellettuale. Anche in questo caso, si tratta di una cifra che torna nell’opera successiva dello scrittore ma che nelle condizioni del lager risalta con ineguagliata nitidezza. Curiosità nei confronti di ogni forma del sapere senza alcuna svalutazione verso il saper fare – le tecniche, le arti e la manualità dunque – di cui tanti anni dopo il Faussone della Chiave a stella sarà rappresentante. Curiosità e fede nella letteratura sono la base dell’umanesimo di cui Primo Levi diventa interprete ad Auschwitz. Il capitolo in cui racconta a un altro deportato, Pikolo, il canto dantesco di Ulisse è forse l’esempio più alto e commovente in cui questi elementi si saldano.

L’Unione Giovani Ebrei d’Italia (UGEI) è un’organizzazione ebraica italiana. Essa rappresenta tutti gli ebrei italiani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. L’organo ufficiale di stampa UGEI è HaTikwa: un giornale aperto al confronto di idee.